見つけよう!はじっこさがし【ワークショップ】

- 順平 鈴木

- 2月25日

- 読了時間: 3分

■企画制作・実施: unworkshop(鈴木順平)

■実施場所: Panasonic Creative Museum AkeruE

■ゲスト:

鵜久森 洋生(松山工業株式会社 )

野崎 ゆうか(株式会社クロップオザキ)

■素材協力: 順不同

松山工業株式会社 様

株式会社クロップオザキ 様

株式会社サイマコーポレーション 様

株式会社新和 様

株式会社 SHINDO 様

株式会社サンゲツ 様

有功社シトー貿易株式会社 様

このワークショップについて

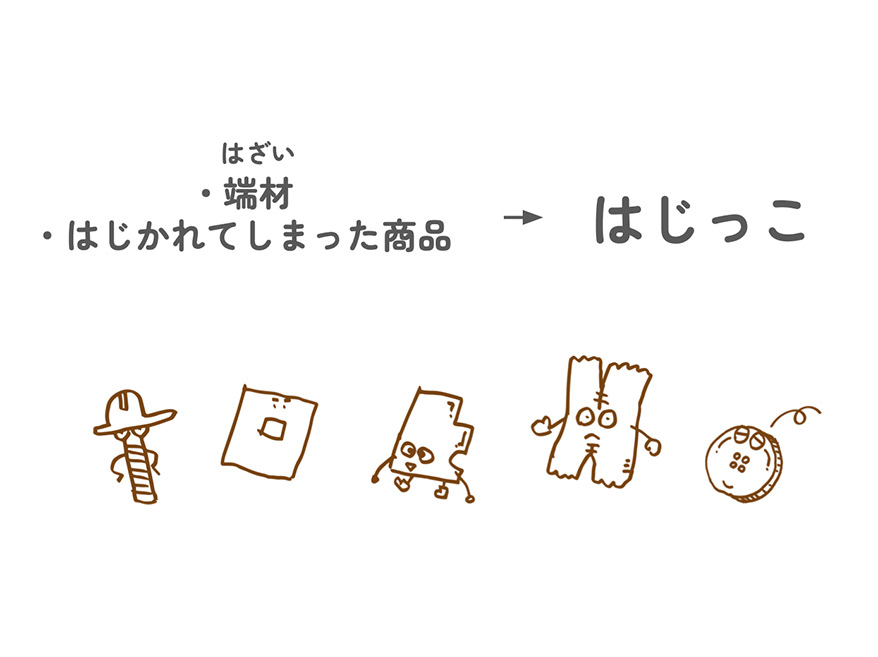

本ワークショップは、工場や卸の現場などで生まれてしまう端材(はざい)、未利用品を“はじっこ”というキャラクターに見立て、日常の工作シーンのお供として持ち歩ける家型のポーチに入れることで、あまった素材をすぐ捨てるのではなく、彼らのもつ魅力に今一度気づいてもらおうというワークショップです。

日々自身の工場などで生まれてしまう端材の寄付活動を行なっている鵜久森 洋生(松山工業株式会社 )さん方と協力し、本ワークショップを設計いたしました。

本ワークショップでは下記のステップで進行いたしました。

①はじっこにくわしくなる

ワークショップではまずマインドセット(心構え)を作るところから始まります。不用品を利用しようという「指示」ではなく、端材が生まれる理由や、それらがどのような扱いになっているのか、そしてどんな魅力があるのか、を自身の工場や卸の現場で目の当たりにしていて、なおかつ、その素材たちを愛している、鵜久森さん(写真左)、野崎さん(写真右)のお二人に語っていただきました。

②家型ポーチを組み立てる

ワークショップ全体を「素材の森への昆虫採集」をコンセプトとしており、はじっこたちが入る家型ポーチは虫カゴにあたりますが、カゴは「閉じ込める」というネガティブなニュアンスが出てしまい、中に入れていく素材たちに愛着が持ちづらくなるのではと考え、カゴ機能を持ちつつ、おままごとの要素をもつ家型ポーチとしました。

ワークショップ全体の時間を考え、愛着を持ってもらう必要はあるので、カゴの組み立ては自身で行う必要がありましたが、時間はあまり避けなかったので、最低限の組み立て量としました。

カゴ自体は3Dプリンターで仕上げており、ワンタッチで両面のアクリルカバーが閉じる仕組みになっています。

③はじっこの公園にでかけ、端材をつかまえる

作ったポーチを片手に、素材の森に出かけ、端材たちをつかまえにいきます。

協力企業様からご提供いただいた素材たちは、ただ並べるのではなく、組まれた什器の中に様々な置かれ方をしています。バケツをひっくり返す必要があったり、筒の中だったり、あるいは手をのばさないと届かない隙間にも置かれています。

身体的なアクションを伴って見つけた素材は、例え他と似た形であっても愛着がわくものです。

④素材に目や口をつけ、はじっこにし、ポーチにいれる

最後は見つけた素材たちに目や口をつけ、はじっこにします。

本ワークショップで大事にしているのは、「長い時間と複雑な工程を経て生まれる愛着」というより、『「出会い方」や「持ち帰り方」に重点を置き、些細な操作で思想・考え方をポジティブにしていく』という体験のデザインをおこなっています。